响应山东大学“青年红色筑梦之旅”专项号召,2025年8月15日,“红色历史研究组”暑期实践队奔赴兰州市城关区酒泉路314号八路军兰州办事处纪念馆,系统梳理八路军驻甘办事处在抗战中的枢纽作用,探寻红色基因在陇原大地的时代脉搏。队员通过史料精读、场景复原拍摄和观众深访,采集可感、可视、可续的红色文化一手素材,既为甘肃红色故事的当代表达注入青春动能,也在行走中涵养家国情怀,提升红色历史传承修养。

八路军兰州办事处,是抗战时期党在甘肃的“红色枢纽”。循着时间轴线,实践队把探访拆解为四个递进场景,逐层揭示兰州这座西北内陆城市在民族危亡中的独特分量。

【第一幕 1937·筹建】

推开酒泉路314号木门,青砖檐下仍悬着“国民革命军第八路军驻甘办事处”木牌。1937年8月,谢觉哉、彭加伦等人在此设点,最初任务只有一句:打通苏联援华通道。展柜里一封彭加伦致兰州绥靖公署的公函,墨迹淋漓:“盼准予假道转送抗日物资”,寥寥数字,点明兰州作为国际交通线的起点。

【第二幕 1938·转运】

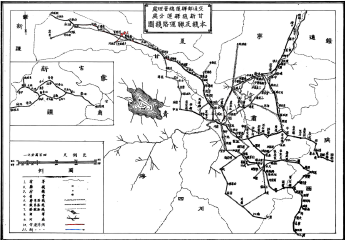

转入地下仓库,仍留狭长铁轨。队员实测:轨道宽仅60厘米,恰与苏联卡车轮胎间距吻合。史料显示,1938—41年间,1200余吨枪械、药品、航空汽油经此换装、编组,沿西兰公路、甘新公路昼夜奔袭。兰州因此成为抗战“输血大动脉”,支撑了正面战场第一次长沙会战等关键战役。讲解员按下按钮,墙面投影出动态“物资流向图”: 阿拉木图→伊宁→迪化→哈密→星星峡→兰州(分拨)→西安/重庆/延安。 线条每跳动一次,屏幕右上角数字随之更新:步枪5.5万支、机枪3800挺、子弹1.1亿发、飞机254架、坦克82辆、汽车4000余辆、航空汽油1.2万吨——这些数字在1939年的兰州,被简化为一句暗语:“金城码头到货了”。

【第三幕 1939·血脉——苏联援华物资大解密】

推开厚重的防潮门,一股机油与雪松木箱混合的味道扑面而来。昏黄灯光下,三排铁架依次排开,陈列着当年苏联援华“输血清单”的实物与复原件:

1. 德卡恰耶夫轻机枪(DP-28)——木柄上依稀可见“1940 CCCP”钢印,随枪附带的俄文手册被译成了兰州方言小册《弟兄们咋个用转盘枪》。

2. 航空炸弹引信——铝制外壳刻着“25 сек.”(25秒延时),与展板上“苏联志愿队SB-2轰炸机空袭运城机场”照片互为佐证。

3. 玻璃试管装的磺胺粉——淡黄色晶体,当年被称为“救命仙丹”,每克可换5斤面粉;玻璃瓶外缠的麻绳,是兰州药商为防震、防潮特制的“土办法”。

最抢眼的是一块“T-26坦克履带残片”——1938年冬由星星峡边检站移交,履带外侧仍嵌着戈壁碎石,展签上写着:苏联装甲兵教官携此型坦克在新疆迪化培训国民革命军新11师,后部分零配件经兰州转运至西安战车修理厂。

【第四幕 群像:序列表上的灯火】

展厅最后一间被复原成“八办”深夜的机要室,墙上投射出泛黄的《八路军驻甘办事处序列表》。灯光逐行扫过,八位关键人物的名字依次亮起,实物、手稿与声音随之浮现——他们的故事,就是兰州“红色枢纽”最鲜活的注脚。

1. 谢觉哉(1884-1971) 桌上摊开的是他1937年8月25日写给甘肃省政府的公函原件:“请准予假道转运抗日物资”。毛笔小楷末尾盖一方“觉哉”私印,旁边摆放的铜质镇纸刻着“实事求是”。灯光下,墨迹如新,仿佛仍能听见这位“延安五老”之一在油灯下与彭加伦低声商讨“如何说服马步芳放行卡车”。

2. 彭加伦(1907-1978) 耳机里传来彭加伦1939年的口述录音:“汽油就是血液,一分钟也耽误不得!”展柜中是他随身携带的“运输日志”:1938年11月7日一页写着“苏联车队27辆、弹药120箱、汽油200桶,已发西宁转运”。那本被翻得起毛边的笔记本,封面仍残留着甘新公路上的尘土。

3. 伍修权(1908-1997) 讲台复原了他在“青年训练班”授课的场景:黑板写着“游击战术三原则”,旁边是一挺拆开的德卡恰耶夫轻机枪。展签旁放着学员回忆录:“伍教官把枪递到我手里,说‘摸一摸,这就是民族工业的脉搏’。”

4. 张保放 老照片中,他蹲在电台前调试波长。玻璃柜里陈列那台15瓦“延安造”电台,旋钮旁贴着手写频率表:兰州—延安 7.5 MHz。正是张保放和战友们,把日机轰炸路线、马家军动向化作嘀嗒电波,穿过祁连山飞向宝塔山。

5. 张文形 展板上是一张1938年《救亡日报》兰州版头版,通栏标题《回族妇女也拿起了枪》。署名记者张文形,用半页篇幅记录了八路军兰州办事处如何联合回族阿訇成立“西北回民抗日救国会”。报纸旁是她当年使用的蔡司相机,镜头上仍有一道弹片划痕。

6. 李铁轮(1911-2001) 柜中一只被磨到发亮的公文包,插着“甘新公路运输统计表”复件:1939年共转运苏联援华物资1 200吨。李铁轮时任办事处交通科长,表格最后一栏红笔标注“缺轮胎35条,已电请西安急调”——这行小字背后,是他连夜骑马往返700里,从西宁马步芳部借来备胎的传奇。

7. 孙作宾(1910-2002) 一台老式油印机旁摆着孙作宾刻写的《支部生活》创刊号蜡纸,标题《把支部建在运输线上》。正是他,把甘新公路沿途的修车铺、骆驼店、回民饭馆都发展成秘密联络点,让“八办”的指令像汽油一样顺畅地流向每一辆卡车。

赵芝瑞(1913-1947) 最后一束光停在一枚被弹片削去一半的搪瓷碗,碗底依稀可见“赵”字。1943年日机轰炸兰州,办事处电台被震毁,19岁的机要员赵芝瑞冲进火海抢出密码本,自己却倒在瓦砾中。碗旁的手稿是他牺牲前夜写下的诗:“金城灯火未熄,黄河怒涛不息,愿将此身长报国,不负少年头。”

走出展厅,晚霞正把黄河映成一条金红色的绸带。我们把一天的影像剪进15秒的短片,片尾只放了一句话:“兰州没有前线,却是前线的心脏。”谢觉哉、彭加伦、伍修权……他们的姓名在屏幕上闪回,最终定格成八个发光的小点,像当年的电台指示灯,依旧跳动着。那一刻我们明白:红色基因不是封存的记忆,而是奔涌的脉搏——只要有人愿意把耳朵贴上去,就能听见它说:请继续把道路走通,把故事讲下去。

(文/土泽政 图/何欣耘)