7月30日,山东大学软件学院薪火青年实践团队员杨蕴韬前往威海市烈士陵园,开启了一次与历史的对话之旅,不仅实地走近了革命烈士的纪念场所,更通过一段段可歌可泣的历史事迹,深入理解了威海这座城市在中国近现代史、特别是在抗战岁月中的重要地位。

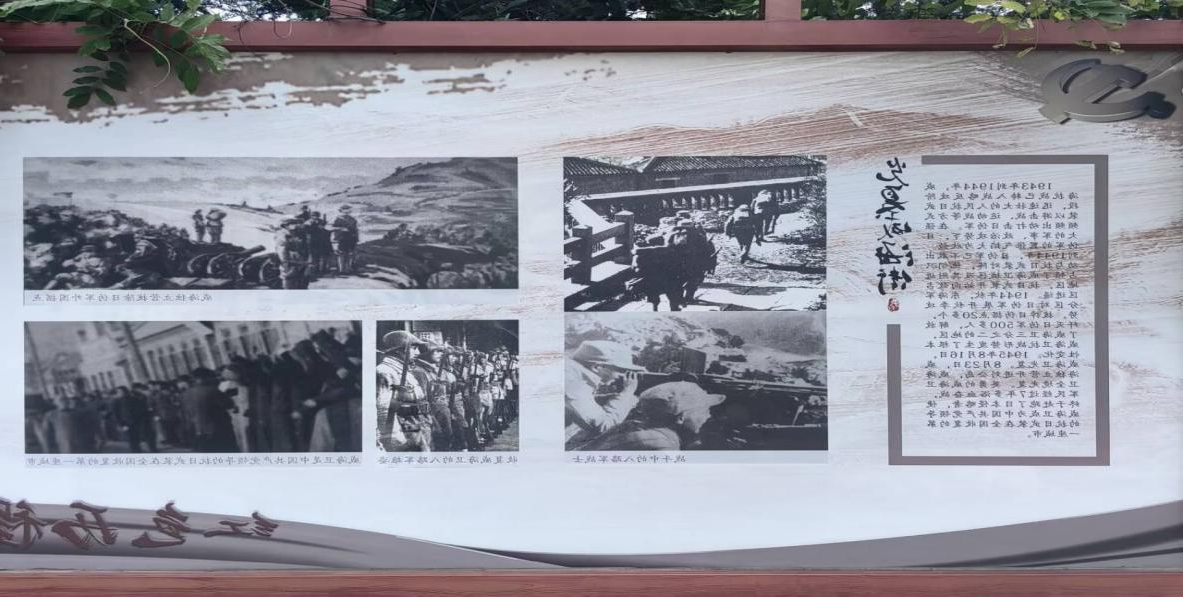

威海,这座位于中国东部海岸的城市,早在明朝就设有威海卫,寓意“威震海疆”,具有重要的海防战略地位。1894年,甲午海战爆发,北洋海军在刘公岛全军覆没,威海成为中华民族沉痛记忆的见证者。一战时期,这里又成为14万华工中逾三分之一的出发港,展现出中华儿女赴汤蹈火、支援世界的担当。

在红色基因的传承中,威海同样扮演了不可替代的角色。1932年,威海卫的第一个中共党小组在威海中学悄然成立,标志着红色火种在这片长期遭受封建与殖民压迫的土地上开始生根发芽。1938年1月,在中共胶东特委的领导下,威海起义爆发。这一壮举不仅是战略上的胜利,更是共产党统一战线政策的重大成果,激发了整个胶东地区抗日力量的蓬勃发展。

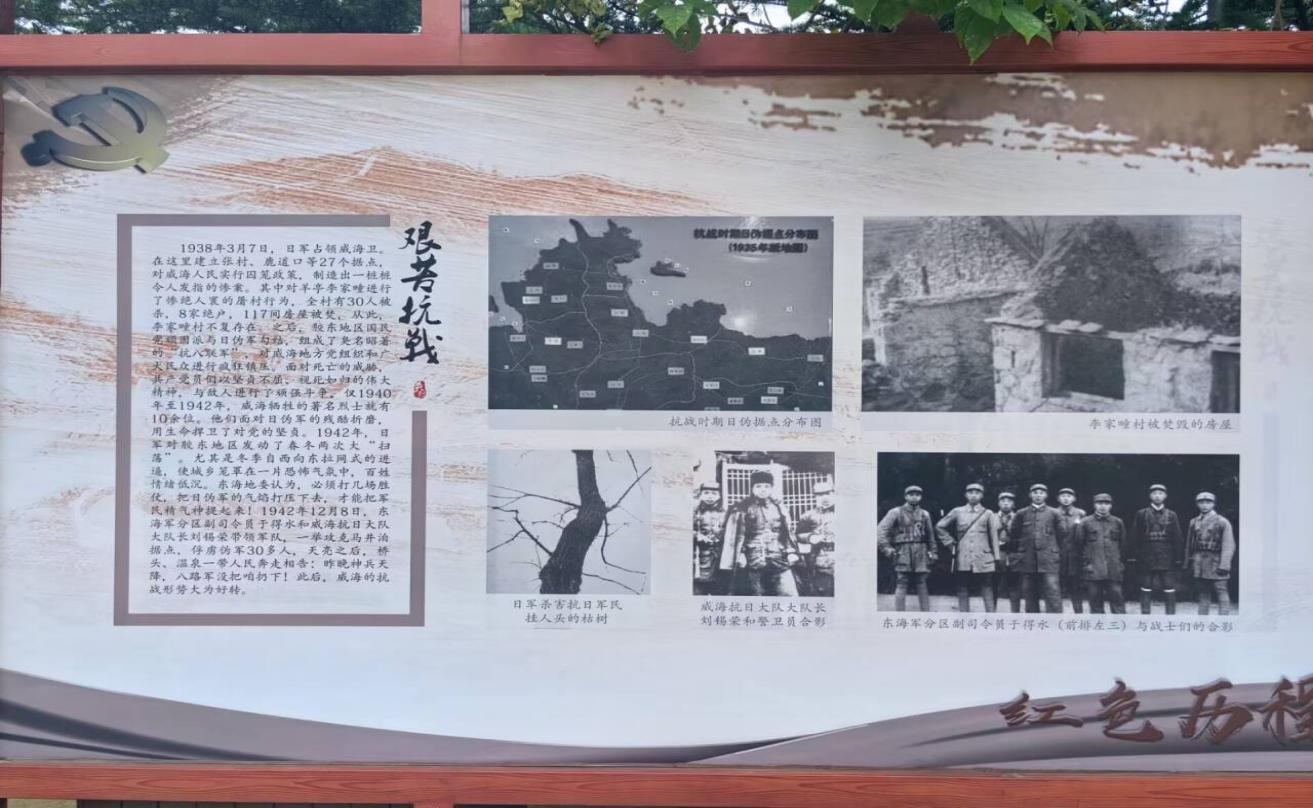

威海的抗战历史,是一部由无数普通百姓和革命志士共同书写的奋斗史。在日伪军严密控制下,威海人民仍然组织起了广泛的游击战、袭击战与运动战。李家疃村的惨案,是日军暴行的缩影;而马井泊据点的攻克,则是人民武装以血肉之躯撕裂黑暗的呐喊。英勇的威海卫军民经过7年多浴血奋战,终于赶跑了日本侵略者,使威海卫成为中国共产党领导的抗日武装在全国收复的第一座城市。

然而,这片红色热土并未因此停下前进的步伐。1947年,在解放战争进入关键阶段之际,威海再一次成为焦点。在缺乏主力部队的情况下,当地人民依靠两个地方团硬生生拖住了装备精良的国民党旅级部队,赢得了威海保卫战的胜利,也守住了整个胶东革命根据地的安危。

当杨蕴韬站在烈士陵园的纪念碑前,凝视那些为国家独立和民族解放献出生命的名字,心中涌起的已不仅是感动,更是一种沉甸甸的责任感。历史不应只是供人凭吊的过往,更应成为砥砺前行的动力源泉。这次寻访让杨蕴韬深刻理解到:红色基因不是抽象的概念,而是由一位位革命先烈的鲜血和信仰铸就,是埋藏在山河之间的信念之根。它不仅塑造了城市的精神底色,更应在当代青年的生命轨迹中延续和燃烧。

从历史中来,到使命中去,红色血脉的赓续,是一代代青年的接力。而“薪火青年”的身份,正是一种提醒——提醒我们:脚下这片土地之所以自由、繁荣,是因为有人曾为它战斗、守护、牺牲。星星之火可以燎原,而今天的我们,便是那火种的延续者。

(文、图/杨蕴韬)