8月15日,山东大学家园筑梦团深入贵州苗族聚居区,在贵州省民族博物馆、西江千户苗寨等地开展调研,于银饰、歌舞与日常图景中,感受苗族文化与各民族交融共生的活力。

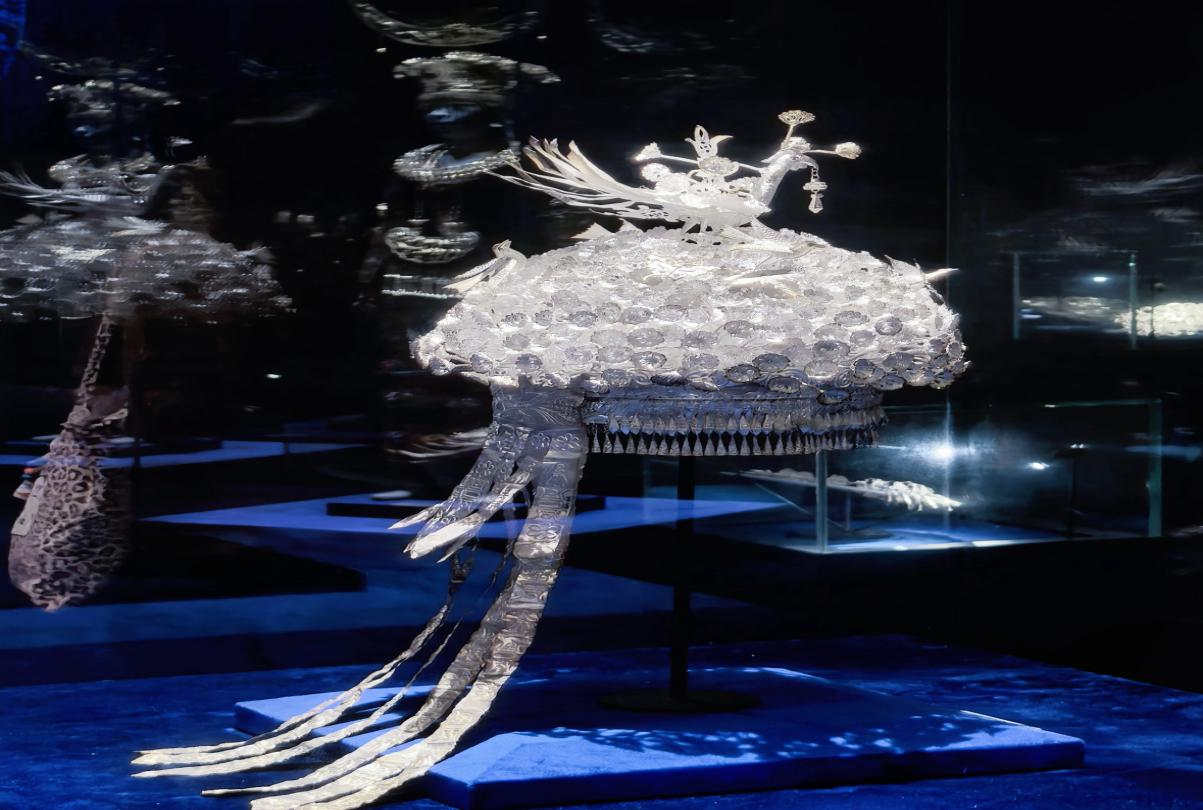

贵州省民族博物馆内,一件清代“蝴蝶银冠”引人驻足:银冠主体是苗族“蝴蝶妈妈”图腾,边缘却錾刻着汉族如意纹。“这是当时苗汉工匠合作的成果,”讲解员介绍,“苗族图腾借汉族纹样丰富表达,成为跨民族审美共鸣的见证。”展区里,苗族蜡染与侗族织锦的纹样互鉴、芦笙与笛子的技法交融,让队员李同学感慨:“民族文化从不是孤立的。”

西江千户苗寨的银饰工坊里,苗族银匠杨正福正带学徒制银器,其中两名是汉族青年。“手艺传了七代,现在不管哪个民族,真心学就教。”杨师傅拿起一件银镯,上面既有苗族“万字纹”,也有侗族鼓楼元素,“去年为满足侗族顾客需求,我特意去肇兴学纹样,现在成了热销款。”

傍晚的芦笙广场上,苗族姑娘领跳踩堂舞,侗族大歌与芦笙声交织,汉族游客跟着学舞步。“以前姊妹节只苗族过,现在各族乡亲都来赶节,姊妹饭要备几十种口味。”寨老文永清笑着说,广场横幅“各民族像石榴籽一样相拥”格外醒目。

调研中,队员们还看到苗汉共居村寨里,苗族草药师与汉族医生合作问诊,孩子们用双语朗诵诗歌。“苗族文化的活力,在于传承更在于包容。”团长在日志中写道。

此次调研让队员们真切感受到,苗族文化中的交融基因,正是中华民族共同体意识的生动注脚。大家计划将故事整理成图文集,让更多人看见各民族共融之美。

(文、图/谭艺琳)