在新时代传承红色基因、筑牢历史记忆面临新要求的背景下,为了引导青年学子深切体悟红色精神的时代价值与历史警示,山东大学红韵青行实践小队赴侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,秉承着深切体悟红色精神的初心,开展了实地寻访活动。

在明妮·魏特琳的雕像展区,队员了解到日军进攻南京时,明妮·魏特琳担任金陵女子文理学院教务长,她开放校园收容妇女儿童,奋力阻止日军闯入难民收容所,明妮·魏特琳女士的面容,虽经岁月侵蚀,却依然透着一股不屈的慈爱。约翰·拉贝称“魏特琳像抱窝的老母鸡带小鸡那样保护着她们”。 在恶魔横行的年代,她以凡人之躯行神祇之事,成为黑暗中的一炬微光。凝视这张照片,仿佛能听见她急促的脚步声与温婉的安抚声,在血腥的屠杀中开辟出一方人性的避难所。

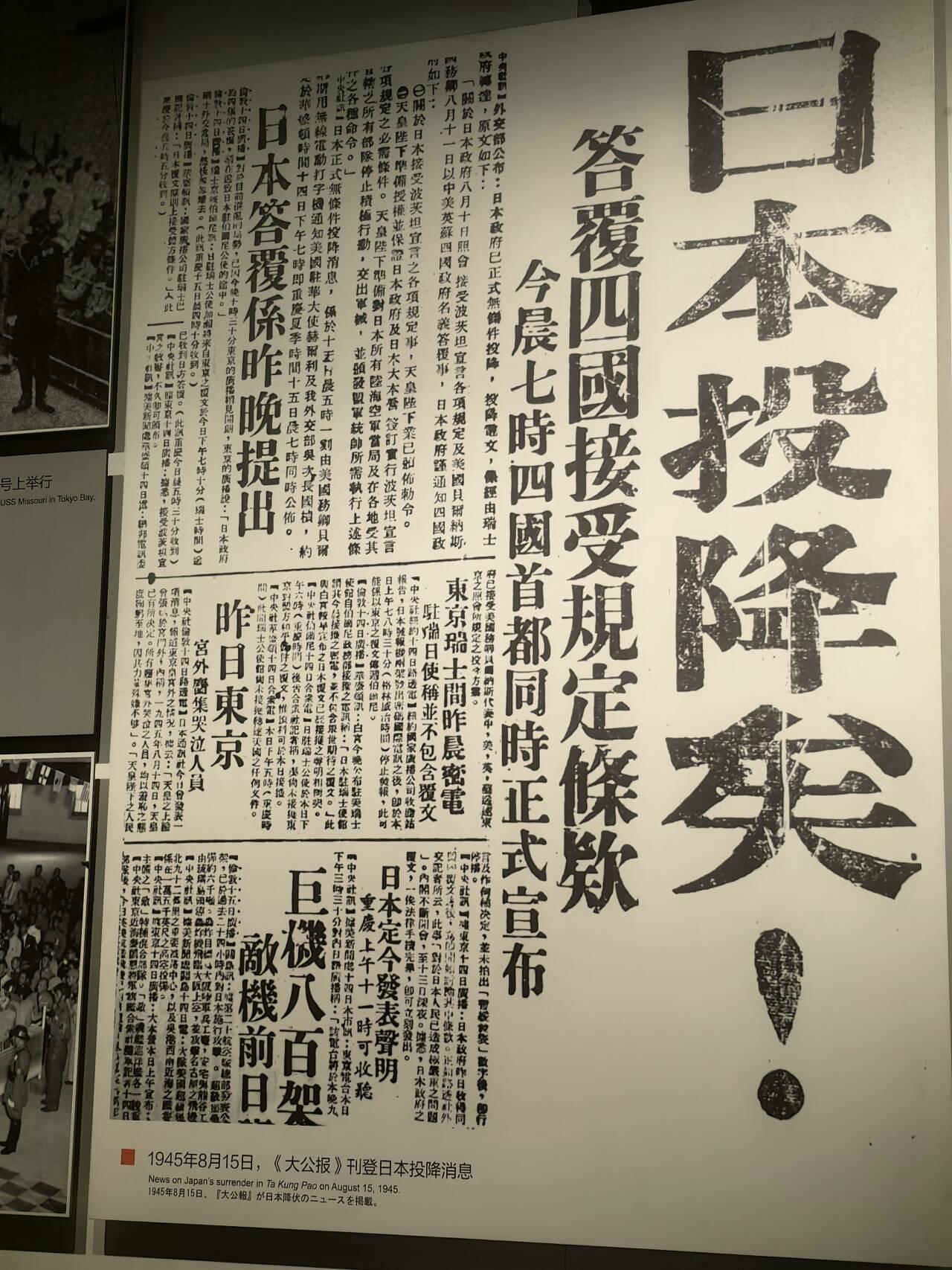

展厅中那份庄重而肃穆的日本投降书,则是这段血腥历程的终章与历史的铁证。它无声地陈列在那里,每一个字符都重若千钧,标志着疯狂的侵略战争终于被正义的力量终结。它不仅是胜利的宣告,更是对亡魂的告慰和对生者的警示:任何背离和平、践踏文明的罪恶行径,终将走向彻底的失败。

立足于“人类记忆、和平愿景”这张展板前,它无声地诉说着全人类的共同愿景——和平发展,共同繁荣。南京大屠杀不仅是中华民族的创伤,更是全人类的浩劫。这些文字跨越语言的藩篱,直指人心深处:记忆不是为了延续仇恨,而是为了拒绝遗忘;反思不是为了沉湎痛苦,而是为了缔造和平。

而魏特琳这些国际友人的存在,证明了即使在最黑暗的时刻,人性的光辉也未曾完全熄灭。他们以无私的勇气书写了跨越国界的大爱,他们的行动本身就是对“人类命运共同体”最生动的诠释。如今,当人民站在历史的这一端回望,更应明白和平的珍贵并非理所当然,而是需要每一个人的坚守与传承。

“和平” 主题雕塑成为历史与现实交汇的视觉锚点。这座雕塑以母亲怀抱孩童、手托和平鸽的姿态,矗立在城市天际线前,无声诉说着对和平的永恒祈愿。它不仅是南京大屠杀历史记忆的具象化表达,更彰显着历经苦难的民族对和平的坚定捍卫。“和平” 主题雕塑成为历史与现实交汇的视觉锚点。这座雕塑以母亲怀抱孩童、手托和平鸽的姿态,矗立在城市天际线前,无声诉说着对和平的永恒祈愿。它不仅是南京大屠杀历史记忆的具象化表达,更彰显着历经苦难的民族对和平的坚定捍卫。

(文/崔瑜桐 图/李思颖)